Glossar

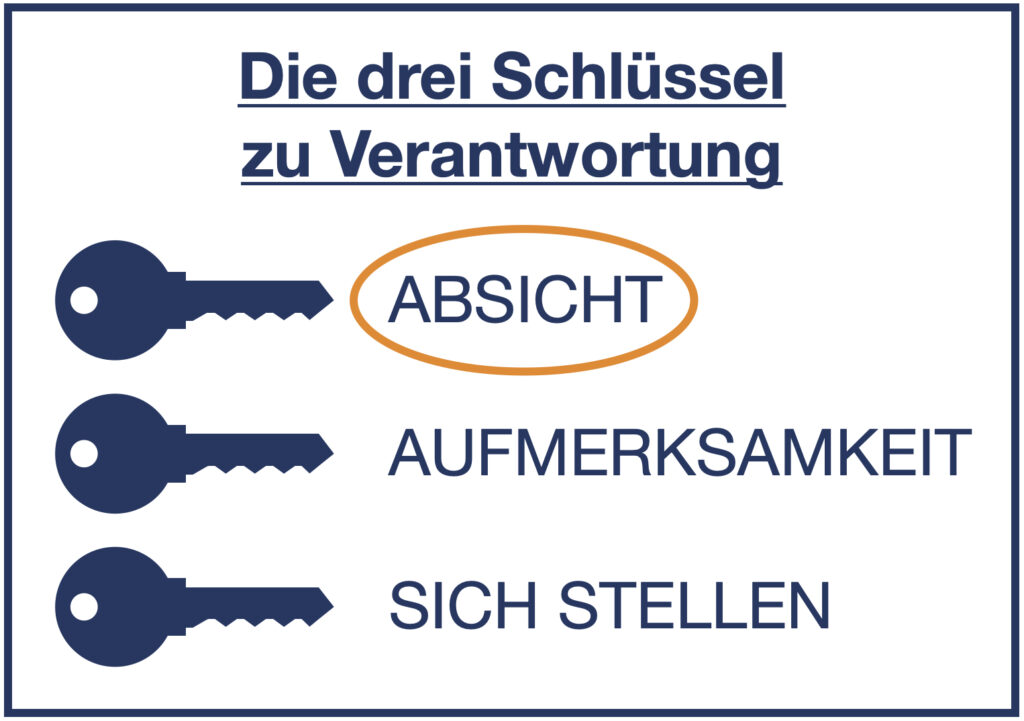

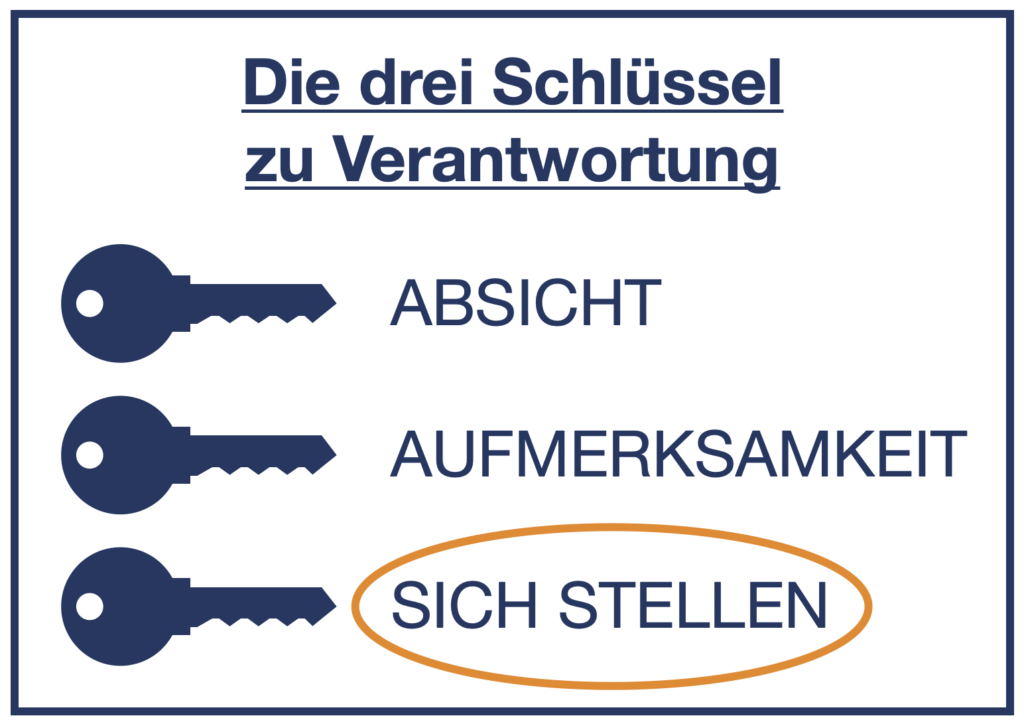

ABSICHT ist der erste der drei Schlüssel zu Verantwortung, den der Responsibility Process als Praktik mitbringt. In diesem Kontext meinen wir damit die Absicht, aus dem mentalen Zustand VERANTWORTUNG handeln zu wollen, wenn etwas schiefgeht. Denn VERANTWORTUNG zu praktizieren, beginnt mit der klaren ABSICHT, tatsächlich VERANTWORTUNG praktizieren zu wollen. Und mit dem Wollen tun wir uns oft schwer. Kinder wissen noch sehr genau, was sie wollen, dann verlernen wir durch Erziehung, Schule, Gesellschaft etc. das Wollen, und das Sollen oder Müssen übernimmt. Daher hilft es, wieder herauszufinden, was ich will, was mir Freude macht, mit welchen Menschen ich meine Zeit verbringen möchte, welche Art von Job mich erfüllt und so weiter.

ABSICHT ist ein essenzieller Bestandteil des freien Willens. Vielen Menschen fallen als ABSICHTEN zunächst Dinge von der To-do-Liste ein. Spannend ist es, den Blick etwas weiter zu fassen, was zu Absichten wie diesen führen könnte: Heute Abend möchte ich mich produktiv fühlen. Ich möchte heute allen Menschen, die mir begegnen ein Lächeln schenken. Ich will meinen Partner wertschätzen. Ich will mich heute möglichst schnell im mentalen Zustand SCHÄMEN erwischen, mir Mitgefühl schenken und mich dann fragen, was ich eigentlich bezüglich des Problems will.

Mehr zu ABSICHT findest du in diesen Blogposts:

»Woher soll ich wissen, was ich will?«

»Was willst du tun, haben, sein?«

»Ich weiß einfach nicht, was ich will. Was jetzt?«

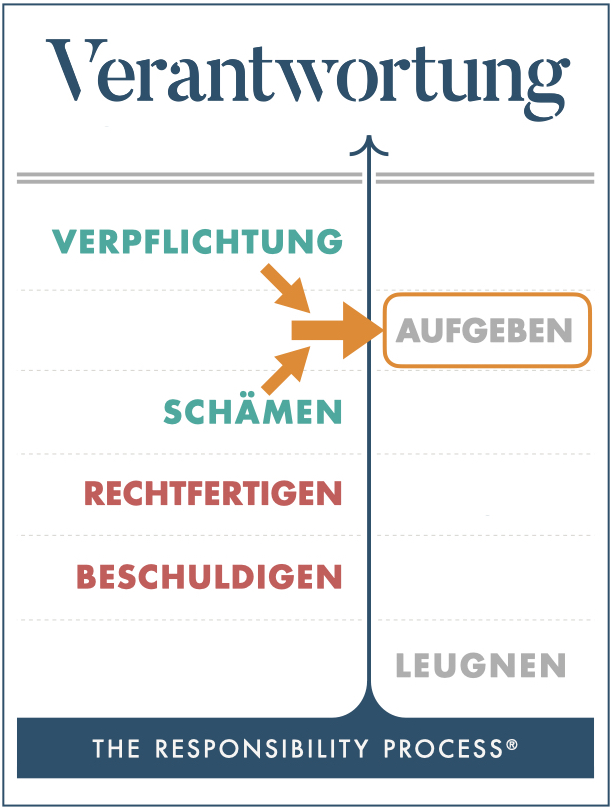

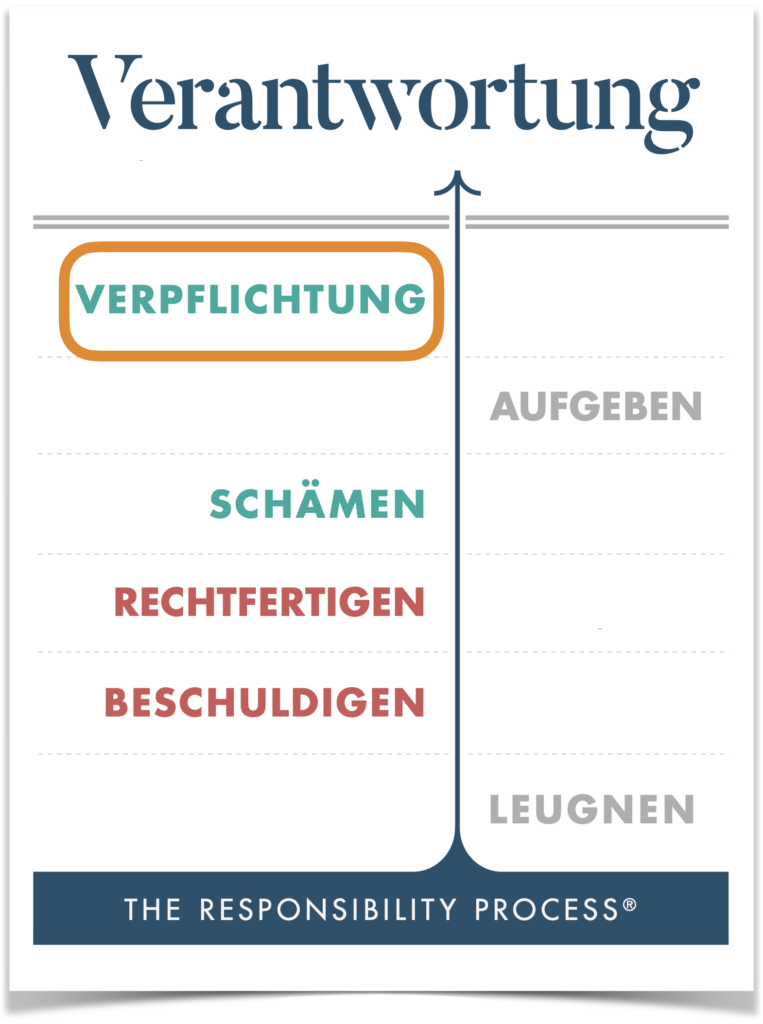

Der mentale Zustand AUFGEBEN ist ein optionaler Zustand, d.h. wir durchlaufen ihn auf dem Weg zu Verantwortung nicht immer, sondern nur, wenn wir es emotional in den Zuständen SCHÄMEN oder VERPFLICHTUNG nicht aushalten. In AUFGEBEN parken wir für eine Weile unser Problem bzw. unseren Wunsch nach einer Lösung. Die begleitende innere Stimme sagt etwas wie „Ich kann es wohl nicht haben“ oder „Ach, ist jetzt auch egal“. Das ist der Ort, an dem wir unsere Träume aufgeben, weil wir vor den Konsequenzen, die die Inbesitznahme des Traums auslösen könnte, zu viel Angst haben.

In der ersten deutschen Übersetzung des Prozess-Posters hieß dieser Zustand „Innere Kündigung“, und bezogen auf die Jobsituation ist das passend: Wer war nicht schon mal unzufrieden mit dem Job, hat sich aber nirgendwo beworben, um etwas an der Situation zu ändern, weil das Selbstvertrauen eh schon angeknackst war und man keine Absage riskieren wollte. Also kapitulieren wir, sind nicht mehr wirklich präsent und committet auf den aktuellen Job und verharren in diesem Schwebezustand bis wir bereit sind, uns dem Schmerz zu stellen.

Ein anderes Beispiel könnte ein unliebsames monatliches Projekt-Meeting sein, das man für pure Zeitverschwendung hält und nur aus Verpflichtung mitmacht. Man ist nicht bereit, den Schritt über die Linie zu VERANTWORTUNG zu gehen, will aber auch nicht die Schwere der VERPFLICHTUNG spüren, also parkt man das Problem für einen Monat, wo es dann kurz vorm nächsten Meeting wieder im mentalen Zustand VERPFLICHTUNG ins Bewusstsein zurückkehrt.

Hinweis: Es kann hilfreich sein, einen Wunsch bewusst aufzugeben. Der mentale Zustand AUFGEBEN ist allerdings ein unbewusster Zustand, weshalb er uns zum wirklichen Loslassen eines Problems, eines Gefühls oder eines Wunsches nicht nützt. Eine vorübergehende seelische Entlastung kann AUFGEBEN durchaus sein, aber um etwas wirklich loszulassen, brauchen wir den mentalen Zustand VERANTWORTUNG.

Mehr zum Loslassen findest du in unserem Blogpost »Wer loslässt, hat die Hände frei«.

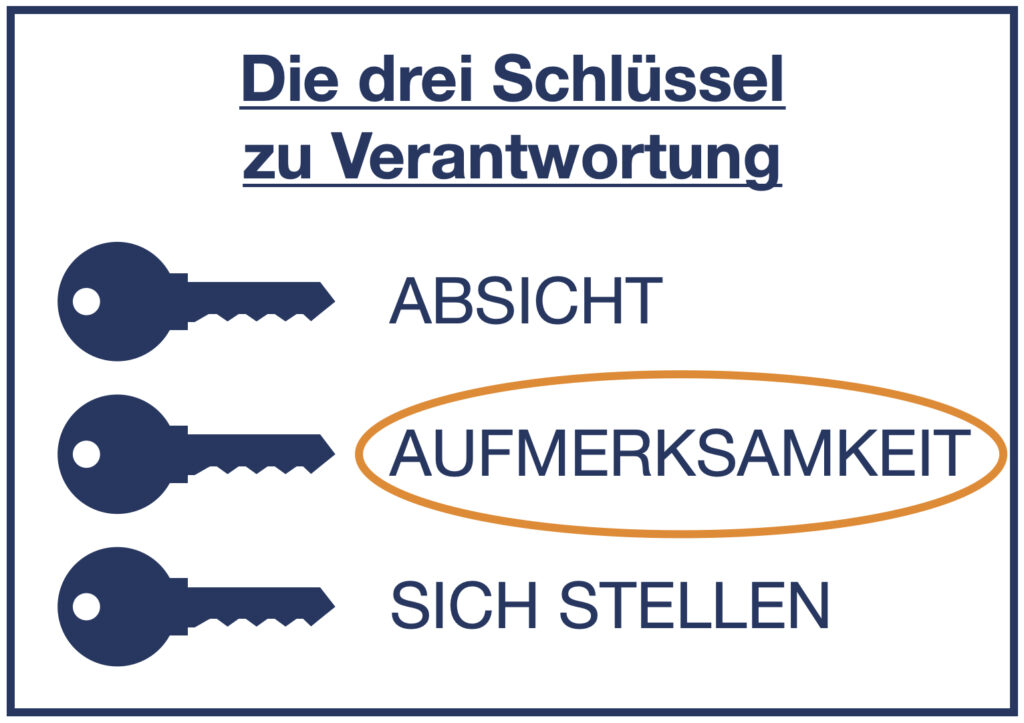

AUFMERKSAMKEIT ist der zweite der drei Schlüssel zu Verantwortung. Damit meinen wir in diesem Kontext insbesondere die Aufmerksamkeit bezüglich des mentalen Zustands, in dem ich mich gerade befinde. Dass ich wahrnehme, wo ich mich im Responsibility Process befinde, wenn ich verärgert oder frustriert bin, ermöglicht mir eine bewusste Entscheidung, ob ich z.B. aus VERPFLICHTUNG oder BESCHULDIGEN heraus handeln will.

Ebenso wie beim Schlüssel ABSICHT geht es um eine Fähigkeit, die wir alle in uns tragen, die aber reaktiviert, entwickelt und geübt werden will. Konkret konzentriere ich mich also darauf, mich selbst – meine Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen – zu beobachten und herauszufinden, was vielleicht typisch ist für mich in den unterschiedlichen Zuständen des Prozesses. Die größte Herausforderung ist für die meisten Menschen, sich dabei nicht zu verurteilen, sondern lediglich wahrzunehmen, Selbstmitgefühl zu entwickeln und dankbar zu sein über die wachsende Fähigkeit, sich in den mentalen Zuständen zu erwischen.

Mehr zu AUFMERKSAMKEIT findest du hier:

Blogpost zu »Dankbarkeit«

Blogpost zu »Das Zusammenspiel der drei Schlüssel zu Verantwortung«

»Die Tageswertung« auf unserer Download-Seite (Spezialvariante des „Mensch, erwisch dich früher“-Spiels)

Seminare und Trainings zu Achtsamkeit erfreuen sich bei Fans von persönlichem Wachstum wie bei an Stressabbau Interessierten großer Beliebtheit und der Markt bietet eine entsprechende Bandbreite an. Was genau bedeutet Achtsamkeit? Uns bringt der Beginn des Wikipedia-Eintrags eine Näherung :

„Achtsamkeit (englisch mindfulness) bezeichnet einen Zustand von Geistesgegenwart, in dem ein Mensch hellwach die gegenwärtige Verfasstheit seiner direkten Umwelt, seines Körpers und seines Gemüts erfährt, ohne von Gedankenströmen, Erinnerungen, Phantasien oder starken Emotionen abgelenkt zu sein, ohne darüber nachzudenken oder diese Wahrnehmungen zu bewerten.Achtsamkeit kann demnach als Form der Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit einem besonderen Wahrnehmungs- und Bewusstseinszustand verstanden werden, als spezielle Persönlichkeitseigenschaft sowie als Methode zur Verminderung von Leiden (im weitesten Sinne).“

Im Responsibility-Kontext ist vor allem die Differenzierung zwischen AUFMERKSAMKEIT (zweiter Schlüssel zu Verantwortung) und Achtsamkeit spannend. Unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen berichten, dass ihnen Erfahrungen aus Achtsamkeits-Trainings bei der Anwendung des Schlüssels AUFMERKSAMKEIT helfen, daher ist das mit Sicherheit eine effektive Vertiefung. Andersherum kann jeder Mensch auch ohne spezielle Achtsamkeits-Fertigkeiten die eigene Aufmerksamkeit schärfen und sie nutzen, um sich in mentalen Zuständen unterhalb der Linie zu erwischen. Das Achtsamkeitsthema „nicht bewerten“ ist wiederum noch auf anderer Ebene hilfreich: das ist nämlich der direkte Weg zu Verantwortung! Somit könnte es in Achtsamkeit geübten Menschen leichter fallen, sich schnell in den mentalen Zustand VERANTWORTUNG zu begeben. Mehr zum direkten Weg zu Verantwortung findest du hier im Blogpost.

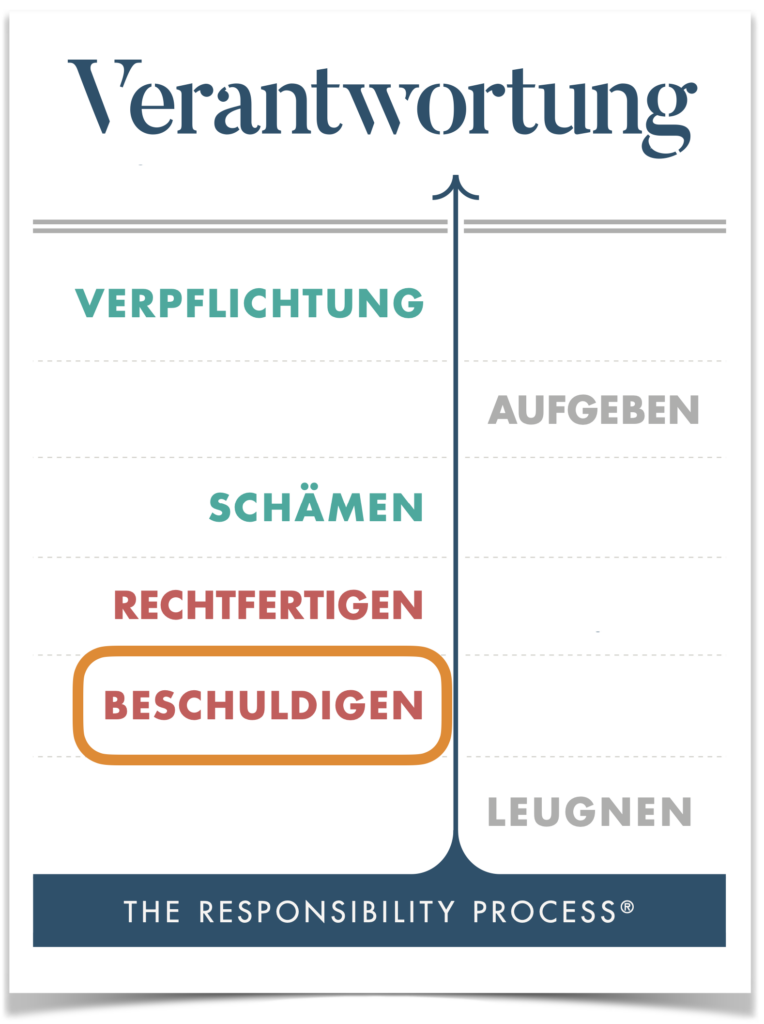

Der mentale Zustand BESCHULDIGEN ist der Einstieg in den Responsibility Process. Er beschreibt unsere erste Reaktion, wenn wir ein Problem bemerken: Unser Gehirn macht bei der Suche nach der Ursache-Wirkungs-Beziehung zunächst mal eine Person aus, die uns das angetan hat. Wir sind das Opfer von jemandem oder Opfer der Handlung einer anderen Person. Wie bei allen mentalen Zuständen: zutiefst menschlich, nichts ist verkehrt daran, nichts ist kaputt in uns, wenn wir das tun. Es ist nur ein wenig nützlicher Zustand, um das Problem zu lösen. Denn in diesem Zustand hat die Problemlösung ja gar nichts mit uns zu tun: Der Beschuldigte muss sich ändern, damit das Problem verschwindet. Wie gut sind wir darin, das Verhalten anderer Menschen zu kontrollieren? Das ist oft eher mäßig erfolgreich. Mehr Einfluss können wir auf uns selbst nehmen, aber eben nicht, wenn wir in BESCHULDIGEN stecken, da hier das Problem ja mit uns nichts zu tun hat. Diesen Zustand kann man auch in Gemeinschaft leicht einnehmen: Das Team beschuldigt den Chef, wenn es nicht läuft. Ein gemeinsamer „Feind“ hat schließlich etwas Verbindendes. Oft ist uns das Beschuldigen eines anderen Menschen irgendwann unangenehm, und wir stellen fest, dass es uns nicht weiterbringt. Dann beginnen wir, die „Schuld“ im Unpersönlichen zu suchen, also in den Umständen – der Übergang zum nächsten mentalen Zustand, dem RECHTFERTIGEN.

Bei dem Begriff Erfolg denken wir oft zuerst an Siege, Pokale oder den Nobelpreis. Im Kontext von The Responsibility Process ist der Begriff anders definiert und orientiert sich am ersten Schlüssel zu VERANTWORTUNG:

Ein Erfolg ist eine erfüllte oder entdeckte ABSICHT.

Heißt: Ich wollte etwas tun, und habe es getan. Ich habe etwas entdeckt, das ich will. Mir ist etwas passiert, und ich will, dass mehr davon passiert.

Diese Definition führt dazu, dass man viel öfter Erfolge feiern kann. Wir neigen dazu, diese Erfolge als klein/groß zu kategorisieren. Das kann man sein lassen, da es in unserem Gehirn wenig Unterschied macht. Alles, was nur passiert ist, weil wir es wollten, ist ein Erfolg! »Ich habe mich heute Morgen geduscht und angezogen« Eine Selbstverständlichkeit? Keine Leistung? Mag sein – ohne meine ABSICHT, wäre es aber nicht passiert! Das Erkennen von Erfolgen macht uns unsere Selbstwirksamkeit bewusster. Und das ist auf dem Weg zu mehr Wirkung nützlich.

Mehr zu Erfolg und zum Konzept Erfolge feiern, findest du in dem Blogpost Erfolge feiern, wie sie fallen.

Das ganze Konzept heißt Erfolge feiern. Was Erfolge sind, ist oben erklärt. Aber wie und warum feiert man?

Wenn Menschen etwas bekommen, was sie wollen, feiern sie das im Sport z. B. mit einer Siegerfaust oder einem High Five. Unsere Alltagserfolge spielen wir allerdings meistens drastisch herunter, oft konzentrieren wir uns eher auf Niederlagen, Fehler, Defizite. Doch damit bleibt man unterhalb der Linie hängen, fühlt sich gefangen und machtlos.

Deshalb lieber das Erfolgsradar einschalten, Erfolge entdecken und dann feiern. So oft es geht! Für sich oder gemeinsam mit anderen Menschen. Am Anfang mag das wie Angeberei wirken, oder wir kommen uns lächerlich vor, sodass wir unsere Erfolge zensieren. Doch es geht darum, unsere entdeckten und erfüllten Absichten wahrzunehmen und anzuerkennen; und das ist der Einstieg in die Anwendung der drei Schlüssel zu Verantwortung.

Ein Meeting mit einer Runde Erfolge feiern zu beginnen, setzt einen wirkungsvollen Auftakt: Jeder teilt einen Erfolg, und die Zuhörer gratulieren dazu mit „Herzlichen Glückwunsch“ oder „Das freut mich für dich“. Danach wenden wir ja eh den Blick wieder auf die Probleme und Defizite, da ist es nützlich, einen Start zu machen, der vermittelt: „Wir können etwas bewirken“.

Mehr zum Konzept Erfolge feiern, findest du in dem Blogpost Erfolge feiern, wie sie fallen.

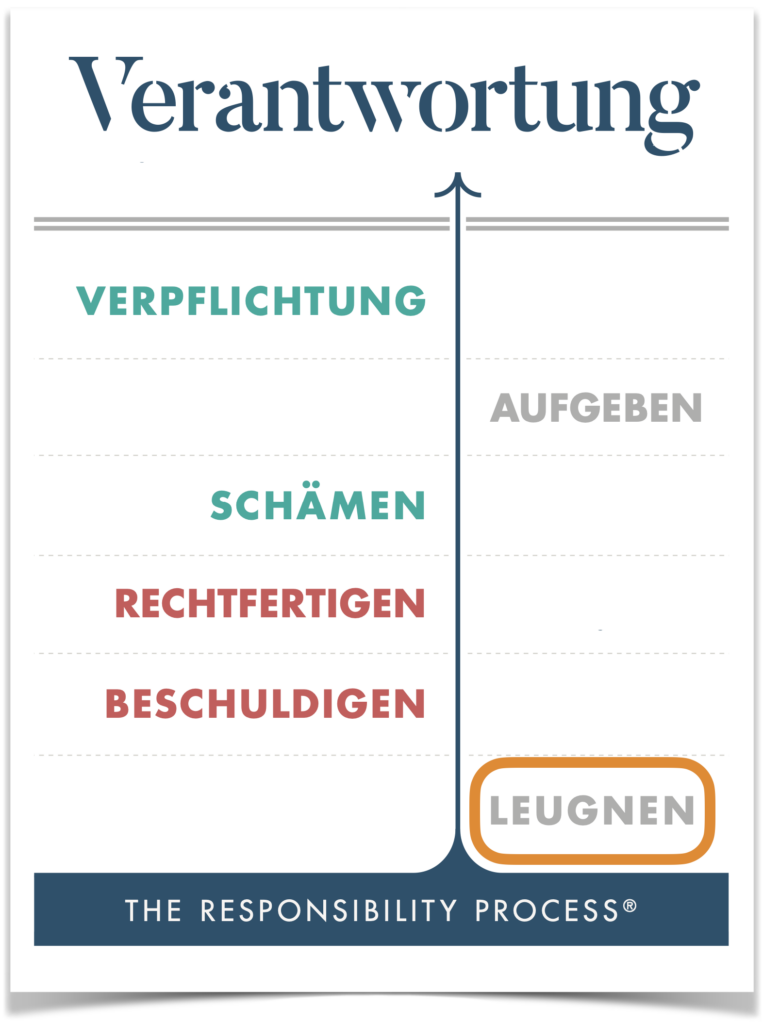

Bevor es so richtig losgeht mit dem bewussten Teil des Responsibility Process in unserem Gehirn, spielt uns unser Unterbewusstsein manchmal einen Streich. Während im bewussten Ablauf ein Problem, ein Ärgernis oder Angst den Responsibility Process in uns triggert, kommt es auch vor, dass unser Unterbewusstsein dies verhindert, indem wir im mentalen Zustand LEUGNEN hängenbleiben.

Du wirst den mentalen Zustand bei anderen Leuten leichter beobachten können als bei dir. So verhält es sich ja mit allen mentalen Zuständen. Bei dir selbst wirst du es erst im Nachhinein bemerken können, denn wenn uns ein Problem erstmal wirklich bewusst geworden ist, ist es vorbei mit dem LEUGNEN.

Mit dir (oder mit anderen) ist nichts verkehrt, wenn du dich bezüglich mancher Probleme in LEUGNEN befindest. Zugegeben, Leugnen ist für das Lösen von Problemen kontraproduktiv, weil uns nicht mal bewusst ist, dass wir ein Problem haben. Andererseits ist es wahrscheinlich notwendig und nützlich, weil es uns davor bewahrt, zu viele Probleme und Baustellen gleichzeitig im Bewusstsein zu haben.

Wenn wir wachsen wollen und uns mehr Problemen stellen, dann hilft uns unsere Verantwortungs-Routine, um immer weniger blinde Flecken und Probleme im mentalen Zustand LEUGNEN zu haben.

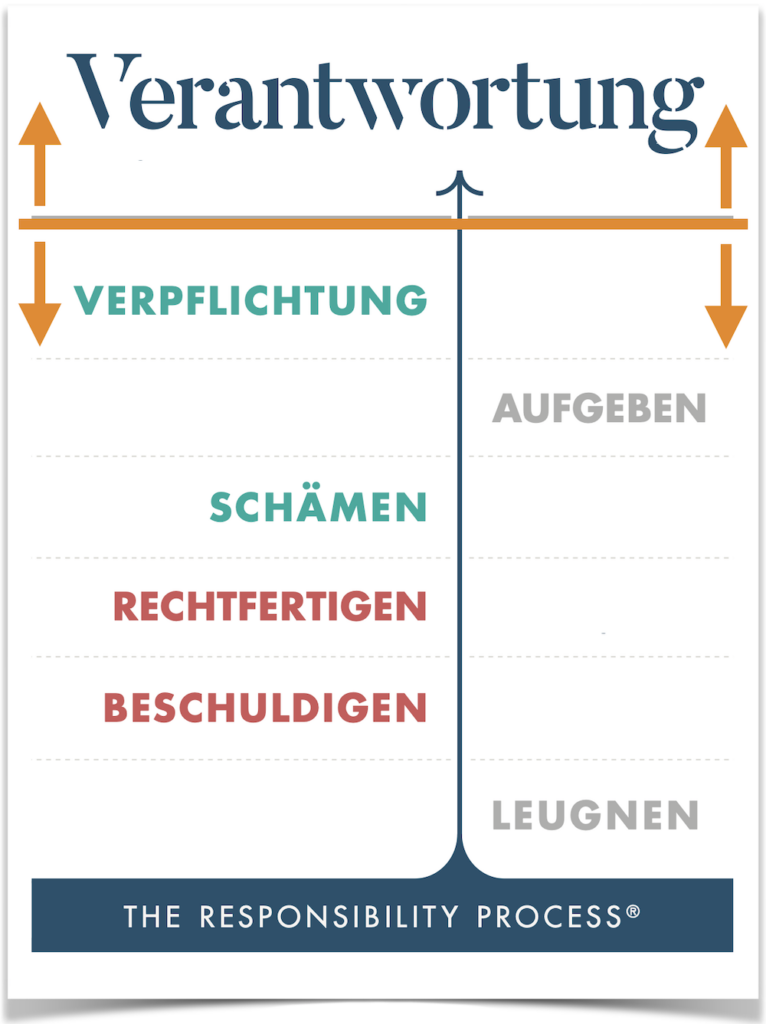

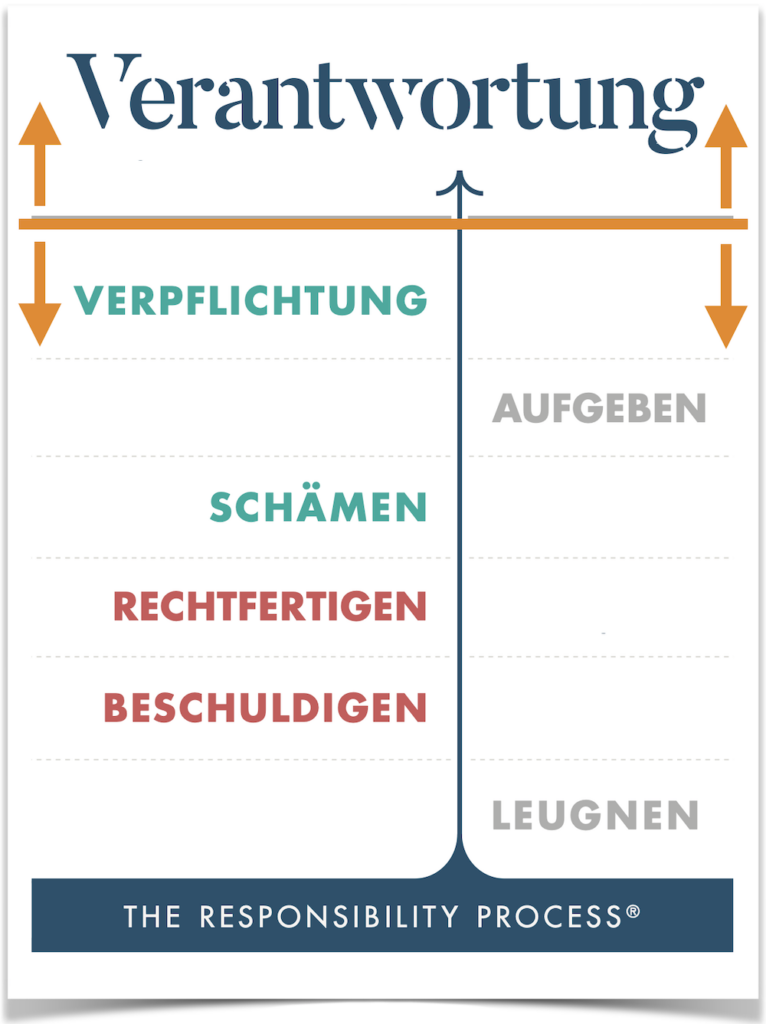

Wir verwenden den Ausdruck „oberhalb der Linie“, um im Responsibility Process auf den Zustand oberhalb von VERPFLICHTUNG hinzuweisen, also auf den mentalen Zustand VERANTWORTUNG. Die Überschreitung dieser Linie ist für viele Menschen der schwierigste Schritt im Prozess. Die drei Schlüssel zu Verantwortung, also ABSICHT, AUFMERKSAMKEIT und SICH STELLEN, unterstützen dabei.

Der mentale Zustand VERANTWORTUNG zeichnet sich dadurch aus, dass wir unsere Probleme wirklich in Besitz nehmen, statt Bewältigungsmechanismen zu benutzen. Oberhalb der Linie tun wir Dinge, weil wir es wollen, nicht weil wir uns gezwungen sehen oder verpflichtet fühlen, sie zu tun. In diesem Zustand spüren wir Kraft, Kreativität und Freiheit. Er ist wie alle anderen mentalen Zustände angeboren. Oft ist er jedoch zu Beginn am schwierigsten zu greifen. Die Zustände unterhalb der Linie sind nachvollziehbar und intuitiv verständlich. VERANTWORTUNG bekommt im Kontext des Responsibility Process jedoch eine Bedeutung, die sich von Verantwortung im normalen Sprachgebrauch unterscheidet. VERANTWORTUNG als mentaler Zustand impliziert eine Haltung, die in Aussagen wie „Ich finde immer eine Antwort“, „Ich bin größer als jedes Problem“ oder „Ich sitze am Steuer meines Lebens“ verkörpert wird. Deshalb fühlen wir uns oberhalb der Linie stark, kraftvoll, kreativ und frei.

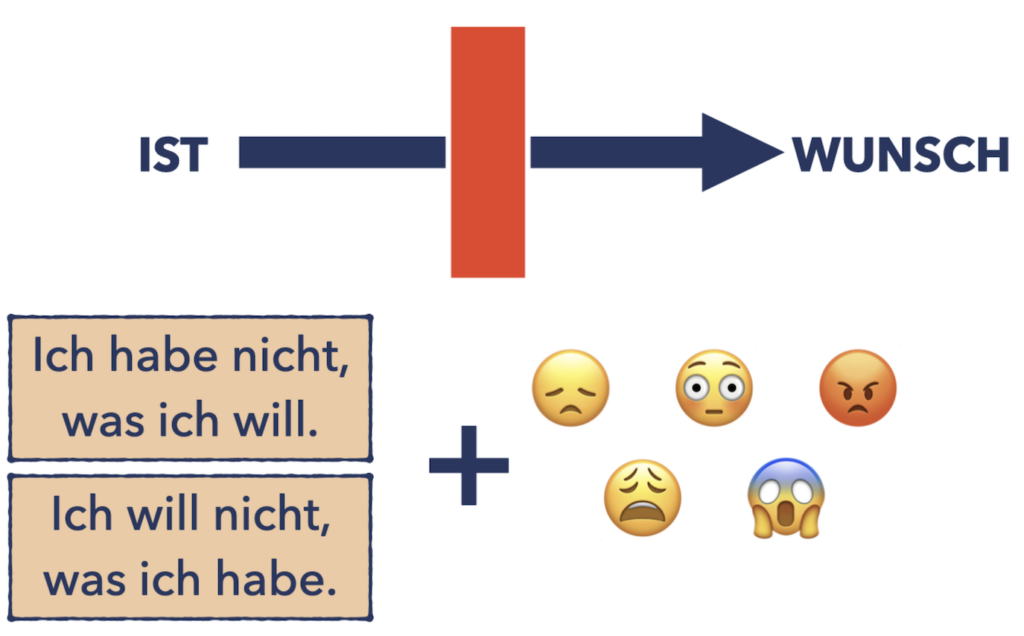

Der Responsibility Process startet immer dann in uns, wenn wir auf ein Problem treffen (Verantwortung zu übernehmen, wenn alles glatt läuft, ist ja auch einfach).

Was macht ein Problem im Sinne des Responsibility Process aus?

Es entsteht, wenn zwei Aspekte zusammenkommen:

1. Es besteht eine Diskrepanz zwischen Wunsch und Ist. Ich habe also nicht, was ich will, oder ich will nicht, was ich habe.

2. Diese Diskrepanz löst Gefühle in mir aus (z. B. Ärger, Verzweiflung, Wut, Angst) und/oder körperliche Reaktionen (z. B. erhöhter Puls, Zittern, Schwitzen).

Manchmal nehmen wir das zu Beginn noch nicht so sortiert wahr. Dann reicht der diffuse Eindruck „Irgendwas ist hier verkehrt“ oder „Das ist so nicht in Ordnung“ als Auslöser für den Verantwortungsprozess in uns.

Ein Beispiel: Mir wurde für heute eine Paketlieferung angekündigt, aber das ist nicht passiert. Meistens kein Problem, dann kommt die Lieferung halt morgen. Aber wenn ich morgen nicht im Hause bin, mein Paket also erst übermorgen bei der Post abholen kann, und wenn ich deshalb morgen Abend bei meiner Schwiegermutter, mit der ich eh ein schwieriges Verhältnis habe, ohne Geschenk auftauchen muss, dann löst das andere Gefühle in mir aus. Man kann sich gut vorstellen, dass in dem Fall das BESCHULDIGEN des/r Zusteller:in der erste in mir entstehende Gedanke ist, statt mich direkt in den mentalen Zustand VERANTWORTUNG zu begeben, um mir eine Antwort auf das Problem zu überlegen.

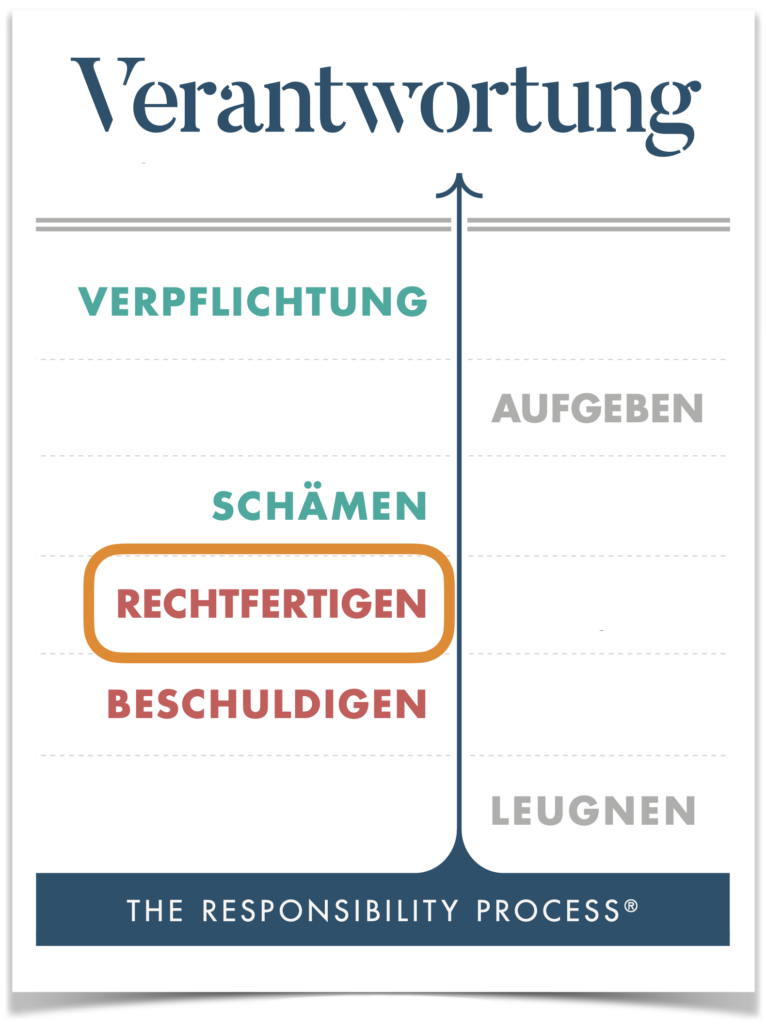

Den mentalen Zustand RECHTFERTIGEN erreichen wir, wenn wir bemerken, dass es uns nicht weiterbringt, eine Person als Ursache unseres Problems zu beschuldigen. Der nächste Schritt ist, dass wir die Ursachenbeschreibung ausweiten – weg von einem Menschen hin zu den Umständen. Wir erzählen uns (und möglicherweise auch anderen) sehr schlaue und schlüssige Geschichten, die verdeutlichen, warum wir das Problem haben. Denn im mentalen Zustand RECHTFERTIGEN sind wir, ebenso wie im BESCHULDIGEN, das Opfer. Es müssen sich die Umstände ändern, damit das Problem verschwindet. Zutiefst menschlich, und es stecken durchaus plausible Ursache-Wirkungs-Beziehungen darin. Wenn man jemandem im mentalen Zustand RECHTFERTIGEN zuhört, ist das nachvollziehbar, und es fällt leicht, dort einzustimmen. In Gemeinschaft können wir das deshalb auch sehr gut. Es hält uns schließlich die Frage vom Leib, was wir damit zu tun haben könnten. Doch das lässt uns eben auch in Macht- und Hilflosigkeit bleiben. Sobald wir uns den Geschichten verweigern, die uns machtlos machen, beginnen wir den mentalen Zustand RECHTFERTIGEN zu verlassen.

Wenn wir den mentalen Zustand RECHTFERTIGEN verlassen, landen wir im Zustand SCHÄMEN. In diesem Übergang ändert sich die mentale Logik: Von „Die Umstände da draußen sind schuld, und erst wenn die sich ändern, verschwindet mein Problem“ wechseln wir zu „Ich bin schuld, ich habe mir das angetan; mit mir ist etwas verkehrt; wenn ich nicht so blöd wäre, hätte ich das Problem nicht“. Leider sind wir in dem Zustand so damit beschäftigt uns doof zu finden, uns schuldig zu fühlen und zu verurteilen, dass wir nicht ins Handeln kommen. Oft ein schmerzhafter und einsamer Zustand, der zusätzlich die Gefahr einer Abwärtsspirale birgt: Wenn mir bewusst wird, dass ich mich im SCHÄMEN befinde, schäme ich mich dafür, dass ich mich schäme.

Die Aufmerksamkeit für diesen Zustand und der mit ihm verbundene Schmerz kann aber auch die Motivation für die Frage sein: „Was muss ich denn jetzt tun, um einen Schritt weiterzukommen?“ Diese Frage bringt uns in den nächsten mentalen Zustand VERPFLICHTUNG.

SICH STELLEN ist der dritte Schlüssel zu Verantwortung. Durch die ersten beiden Schlüssel ABSICHT und AUFMERKSAMKEIT bemerkt man, dass man noch nicht hat, was man will. Diesen inneren Konflikt zu betrachten, verstehen zu wollen und zu erforschen, obwohl es sich nicht gut anfühlt, das steckt hinter SICH STELLEN. Man kann sich sehr unterschiedlichen Aspekten stellen: Oft sind es Glaubenssätze, die uns im Denken und Handeln limitieren. Unseren Gefühlen können wir uns stellen, Konflikten oder anderen Menschen, aber auch Unsicherheiten. Meistens ist es Angst in irgendeiner Form, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir wachsen wollen.

Was wir dabei gern übersehen: Wir lernen erst, wenn wir uns stellen. Oft glauben wir, erst etwas lernen zu müssen, bevor wir uns Wahrheiten stellen können. Doch man muss gar nicht mehr Wissen, sondern vor allem Mut aufbringen, um in die eigenen dunklen Ecken schauen zu können. Und auch das lässt sich üben, sodass es immer leichter fällt, den dritten Schlüssel zu VERANTWORTUNG anzuwenden auf dem Weg zu mehr Freiheit, Kraft und Optionen im Leben.

Mehr zu SICH STELLEN erfährst du hier:

Blogpost zu »Sich der großen Angst stellen – welche Furcht steht dir im Weg?«

Blogpost-Kategorie »Was jetzt?« mit Alltagssituationen, in denen wir steckenbleiben

Blogpost zu »Das Zusammenspiel der drei Schlüssel zu Verantwortung«

Freude an Wortwitz, verbalem Schlagabtausch oder lustigen Gesten ist öfter als man denkt sarkastisch oder zynisch. Viele Teams identifizieren sich darüber und rühmen sich des ungezwungenen und „kumpeligen“ Umgangs. Daran ist nichts schlecht, und es lohnt sich der genauere Blick. Denn: Sarkastische und zynische Bemerkungen entstehen aus dem mentalen Zustand BESCHULDIGEN oder RECHTFERTIGEN und selten stiften sie uns selbst oder den Zuhörern einen echten Nutzen.

Das geschieht nicht aus böser Absicht. Wahrscheinlich soll die Stimmung mit einem Lacher aufgelockert werden oder man passt sich einfach dem vorherrschenden Ton. Und oft will man damit die Situation für sich selbst aushaltbarer machen, indem Gelächter produziert wird. Auch nicht verwerflich.

Doch es ist ein unkreativer Zustand, in den wir uns damit begeben. Eigentlich ist uns nicht zum Lachen, sondern wir lenken darüber von unseren unangenehmem Gefühl ab und nehmen das Problem nicht in Besitz. Somit lassen wir die Chance, mehr Klarheit über unsere Situation herzustellen, ungenutzt verstreichen. Der Lacher auf Kosten anderer hat außerdem einen oft übersehenen Nebeneffekt: Er kostet Vertrauen und Glaubwürdigkeit! Als Leader ein kostbares Gut, das wir wirkungsvoll über ein Angebot von Klarheit herstellen und nicht über vermeintlich witzige Kommentare zerstören wollen. Ein Mehr an Verantwortungshaltung geht also mit einem reduzierten Einsatz von Sarkasmus einher.

Doch den Impuls zu Sarkasmus kann man durchaus nutzen: Wenn ich mit einem gewissen Hohn auf andere Menschen und meine Umwelt schaue, lohnt die Frage „Was will ich eigentlich gerade?“. Auf diese Weise holen wir uns die Freiheit zur Wahl unserer Reaktion zurück.

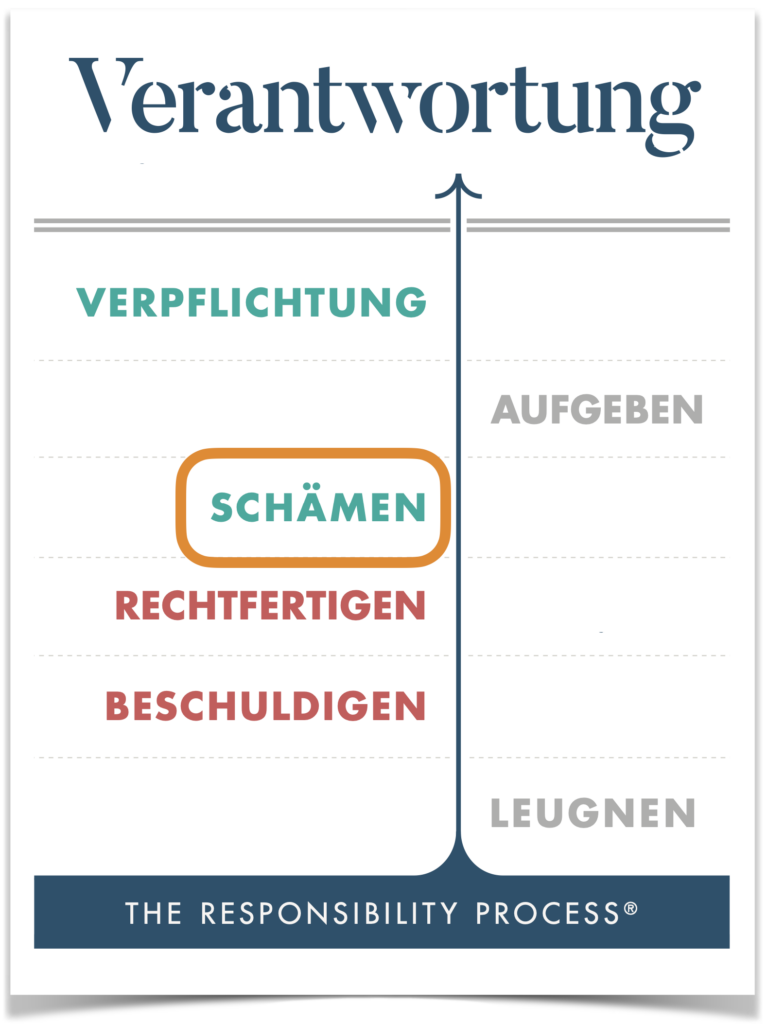

The Responsibility Process® beschreibt, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir auf ein Problem treffen. Es ist ein aus 30 Jahren Feldstudien entstandenes Modell, das vier mentale Zustände (BESCHULDIGEN, RECHTFERTIGEN, SCHÄMEN, VERPFLICHTUNG) beschreibt, die wir auf dem Weg zu Verantwortung durchlaufen, und zwei (LEUGNEN, AUFGEBEN), die nur manchmal durchlaufen werden. Freiheit, Kraft, Kreativität und Optionen stehen uns vor allem im mentalen Zustand Verantwortung zur Verfügung.

Alle diese Zustände sind angeboren und menschlich. Wir können sie in kaum wahrgenommenen Millisekunden durchlaufen oder für ein paar Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre darin steckenbleiben. Das Modell bringt Praktiken mit (Die drei Schlüssel zu Verantwortung), die es uns ermöglichen, eine lebenslange Verantwortungs-Routine zu entwickeln, sodass wir uns schneller in Zuständen unterhalb von Verantwortung erwischen und schneller durch den Prozess zu Verantwortung gelangen können.

Vorläufer dieses Verantwortungsbegriffes finden sich bereits bei Jesus, Buddha und anderen spirituellen Ursprüngen, tauchen bei Sokrates und Aristoteles und anderen Philosophen des Existenzialismus ebenso auf wie in Alfred Adlers Individualpsychologie und den est-Trainings von Werner Erhard. Bei Marshall Thurber (Money & You®) umfasste der Prozess zunächst Rechtfertigen und Beschuldigen, Bill McCarley hat diesen dann zur heutigen Fassung ergänzt. Bills Mentee Christopher Avery ist der „Responsibility Guy“, der das Buch zum Prozess geschrieben hat und das Thema in die Welt trägt.

Wir verwenden den Ausdruck „unterhalb der Linie“, um im Responsibility Process auf die mentalen Zustände unterhalb von VERANTWORTUNG zu verweisen. Wir stellen uns also eine Linie oberhalb des mentalen Zustands VERPFLICHTUNG vor, darüber den mentalen Zustand VERANTWORTUNG. Die Überschreitung dieser Linie ist für viele Menschen der schwierigste Schritt im Prozess. Die drei Schlüssel zu Verantwortung, also ABSICHT, AUFMERKSAMKEIT und SICH STELLEN, unterstützen dabei.

In den Zuständen unterhalb der Linie benutzen wir Bewältigungsmechanismen, weil wir in ihnen nicht das wahre Problem lösen, sondern nur unsere Ängste oder Gefühle irgendwie managen, also bewältigen. Unterhalb der Linie nehmen wir unsere Problem nicht wirklich in Besitz, sondern geben anderen Menschen oder Umständen die Schuld oder verurteilen uns selbst oder tun, was getan werden muss. Damit machen wir das Problem nicht hundertprozentig zu unserem.

Der mentale Zustand VERANTWORTUNG ist weiträumig und offen, wir fühlen uns frei und sind voller Vertrauen – in uns und die Welt. Es ist der Zustand, in dem wir „größer sind als jedes Problem“, in dem wir durchdrungen sind von Zuversicht, auf alles eine Antwort finden zu können. Es ist der Raum, in dem wir unsere Probleme vollständig in Besitz nehmen und uns allen Konsequenzen stellen. Dadurch werden Träume umgesetzt, kreative Ideen entwickelt und neue Gedanken gedacht. Verantwortung ist die Inbesitznahme unserer Kraft und Fähigkeit zum Erschaffen, Anziehen und Auswählen der Realität – wir sind Schöpfer unseres Lebens.

Wir alle sind mit diesem mentalen Zustand genauso von Geburt an ausgestattet. Doch oft passiert er unbewusst. Um ihn mehr zu nutzen, ist es wertvoll, den mentalen Zustand VERANTWORTUNG bei sich zu bemerken und das zu feiern, sodass es immer leichter fällt, ihn bewusst zu nutzen. So entwickelt sich mit der Zeit eine Verantwortungs-Routine, d.h. es geht um das regelmäßige und dauerhafte Anwenden von Verantwortung als fester Bestandteil im Leben.

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird „Verantwortung“ eher mit dem in Verbindung gebracht, was wir im Responsibility-Kontext als den mentalen Zustand VERPFLICHTUNG („das Richtige tun“, „tun, was getan werden muss“) oder auch als Verantwortlichkeit (Zuständigkeitsbereich, Position, Rolle) bezeichnen.

VERPFLICHTUNG als mentaler Zustand ist die letzte Stufe unterhalb der Linie. Darüber liegt der mentale Zustand VERANTWORTUNG. Den Zustand VERPFLICHTUNG kennen und können viele von uns sehr gut: Dinge tun, weil man muss, weil es von uns erwartet wird, weil es sich so gehört, weil man es hier so macht. Das ist der Zustand, in dem ich etwas tu, obwohl ich es eigentlich nicht will. Das macht es oft so anstrengend, dauerhaft in diesem Zustand unterwegs zu sein. Der Vorteil gegenüber dem Zustand SCHÄMEN darunter ist, dass wir ins Tun kommen, denn unser Gehirn bietet uns immerhin eine Lösung an, nämlich die Erstbeste, die uns einfällt – das, was man eben machen muss in unserer Lage. Dieser mentale Zustand ist menschlich, normal, nicht falsch oder schlecht oder verwerflich. Und in ihm haben wir einen eingeschränkten Blick, wenig Energie und Ideen, wir fühlen uns gefangen, unsere Performance ist eher durchschnittlich, aber wir liefern immerhin! Und es fehlt „nur“ noch ein Schritt über die Linie zu Verantwortung.

Verantwortlichkeit und Verantwortung werden im normalen Sprachgebrauch synonym verwendet. Im Zusammenhang mit dem Responsibility Process machen wir einen Unterschied, der gerade im Organisations- oder Führungskontext mehr Klarheit schaffen kann:

VERANTWORTUNG meint den mentalen Zustand, also meine Stärke und Fähigkeit zur Inbesitznahme meines Problems. Verantwortlichkeit hingegen hat mit der Frage zu tun, welche Performance-Erwartungen zwischen mir und anderen liegen, also für was ich zuständig bin und Rechenschaft („accountability“) ablegen muss. Der mentalen Zustand VERANTWORTUNG kann nur von jeder Person selbst genommen und nicht verordnet werden. Verantwortlichkeit kann ich als Führungskraft übertragen. Ihre Einhaltung einzufordern, ist wiederum Teil meiner Führungsverantwortlichkeit. Ob die Aufgabe aus dem mentalen Zustand VERANTWORTUNG oder VERPFLICHTUNG erledigt wird, kann nur jeder für sich selbst entscheiden.

Verantwortlichkeiten sind ungenau und hängen der Realität oft hinterher. Deshalb ist es für erfolgreiche Organisationen so wichtig, Menschen zu haben, die sich stets zuständig oder ermächtigt fühlen, Probleme in Besitz zu nehmen.

Mit Verantwortungs-Routine meinen wir das Entwickeln und Verankern der bewussten Anwendung des Responsibility Process über die drei Schlüssel zu Verantwortung, sodass die Bewegung hin zum mentalen Zustand VERANTWORTUNG immer leichter, schneller, selbstverständlicher und eben routinierter erfolgt. Für viele Menschen in der Responsibility-Community sind dabei Rituale wie das tägliche Schreiben in ein Responsibility Journal oder die wiederkehrende Teilnahme an Mastery-Sessions hilfreich. Doch genauso zahlen unregelmäßiges Vertiefen/Auffrischen von Wissen zum Thema Selbstführung (Bücher, Podcast, Newsletter, Blogs…) oder das Anwenden spezifischer Praktiken für konkrete Situationen darauf ein: Wie das Erfolge feiern als Auftakt zu jedem Meeting, das ich moderiere, oder als gelegentlicher Abschluss des Abendbrots. Oder das „Mensch, erwisch dich früher“-Spiel (z. B. in der Variante Tageswertung, siehe Downloads), immer wenn ich feststelle, dass ich heute mal wieder vor allem die Menschen um mich herum für alles verantwortlich gemacht habe (mentaler Zustand BESCHULDIGEN). Wir sind Individuen, was bedeutet, dass auch jede Verantwortungs-Routine anders aussieht. Insbesondere zu Beginn der Auseinandersetzung mit The Responsibility Process ist es hilfreich, sich Praktiken herauszusuchen, die leicht fallen und einfach in den Alltag einzubauen sind. So beginnt man mit leichten Gewichten und Übungen, die man steigern kann, um den Verantwortungsmuskel zu stärken.

Es stecken weitere Ebenen hinter der Verantwortungs-Routine. Wenn du mehr wissen willst, klicke hier auf unseren Blogpost dazu.

In Organisationen werden Zeit, Energie und Geld oft dadurch verbraucht, dass Zuständigkeiten unklar sind. Während Probleme innerhalb von definierten Rollen oder Teams oft schnell gelöst sind, bleiben Probleme ZWISCHEN Rollen oder Teams unbearbeitet liegen. Denn es ist niemand zuständig, was auch bedeutet, dass niemand sie in Besitz nimmt und sich für das Lösen vorne fühlt.

Viele Menschen in der Organisation nehmen diese Zwischen-Probleme durchaus wahr, gehen aber nicht in Führung, weil das viel Selbstführungskompetenz erfordert und unbequem ist: Es muss mit Menschen gesprochen werden, die sich auch nicht direkt vorne fühlen, eventuell präsentiere ich meine eigene Unwissenheit und muss erst herausfinden, wie es gehen kann und dann bleibt auch noch meine „echte“ Arbeit liegen. Direkte Dankbarkeit und Anerkennung erntet man dadurch auch erstaunlich selten, obwohl sich viele Menschen in so einer Retter-Rolle durchaus gefallen.

Doch das Nicht-Beachten dieser Probleme hat seinen Preis: Ich ärgere mich trotzdem und stecke Energie ins Verdrängen. Das Problem selbst kostet möglicherweise Geld und/oder Kundenzufriedenheit und Vertrauen. Außerdem lässt die Organisation eine Chance zum Lernen (auch für andere Zwischen-Probleme) ungenutzt liegen. Es reguliert sich dann oft eher über das „Heldentum“ Einzelner, die sich immer der Zwischen-Problem annehmen.